(© Ivan Put)

Que l’on soit partisan du graffiti ou non, on ne peut qu’être bluffé par les prouesses picturales aux allures totémiques de Bonom, street artist parisien basé à Bruxelles. Arrêté par la police, son identité révélée, Bonom/Vincent Glowinski fait aujourd’hui l’objet d’une exposition, en duo avec Ian Dykmans, son complice-photographe.

J’ai été stupéfait par la fresque réalisée en face de l’église des Ursulines : un fœtus avec un coquillage. Elle était signée par Bonom. J’ai voulu le rencontrer ». Comme beaucoup de Bruxellois, le photographe Ian Dykmans a été subjugué par les œuvres du street artist (dans ce cas-ci, réalisée en collaboration avec Lork), ces gigantesques figures - souvent animales, parfois humaines mais toujours nues - diffusant leur aura puissante et énigmatique aux quatre coins de la ville. Ian Dykmans a fini par trouver Bonom, Vincent Glowinski de son vrai nom, et les deux hommes semblant sur la même longueur d’onde, ils sont devenus complices et ont mené ensemble de multiples expéditions, l’un armé de son appareil photo, l’autre de ses pots de peinture. L’exposition Bonom, le singe boiteux résulte de leur complicité. Elle rassemble photographies, dessins, sculptures en cuir parchemin (comme sur cette photo) et vidéos pour donner à voir des facettes de Bonom impossibles à percevoir sur les murs de la ville.

Démasquer Bonom

Vous vous souvenez de votre première escapade commune ?

Vincent Glowinski : C’était en novembre 2008, pour le tyrannosaure en face du Palais des Beaux-Arts. On s’y est pris à deux fois. La première fois, on s’est fait grillés quand on grimpait. La deuxième, ça a très bien marché. Et les photos de Ian étaient géniales. Elles montraient ce qui me frustrait beaucoup de perdre à chaque fois que je faisais une peinture : la performance, l’ambiance, des éléments forts qui ne peuvent pas être ressentis juste en observant la fresque.

Ian Dykmans : J’ai un truc lié à la peur et à l’adrénaline que j’ai développé à travers la pratique du skate et qui fait que je me suis senti très vivant en prenant les photos de Vincent. J’ai l’impression que d’avoir cette adrénaline pour faire les photos, ça permet d’être à 100% concentré. Quand Vincent peint, je vis la fresque en même temps que lui. C’est étonnant de le voir travailler. Au début, on ne voit pas ce qu’il peint, puis il met une touche en plus et tout à coup, la fresque apparaît.

C’est un peu comme le processus de révélation que vous utilisez dans vos photos, toutes argentiques et sur du papier ancien.

Dykmans : J’utilise la technique lith, qui fonctionne avec le développement infectieux : sur la photo apparaît d’abord une image complètement laiteuse, plate, et puis un point arrive - on ne sait pas si ce sera à droite ou à gauche - et ça se développe de plus en plus vite. C’est un processus très fragile, difficile à contrôler. Je ne sais jamais si ça va être réussi ou pas. Comme Vincent quand il arrive sur un mur. Peut-être qu’il va commencer à pleuvoir, qu’un voisin va le voir... Il y a cette précarité. La seule différence, c’est que mes photos, réalisées en qualité d’archivage, vont durer 100 ans. S’ils ne sont pas effacés, les graffitis de Vincent peuvent durer 10 ans, peut-être 20 maximum.

Vincent Glowinski : C’était en novembre 2008, pour le tyrannosaure en face du Palais des Beaux-Arts. On s’y est pris à deux fois. La première fois, on s’est fait grillés quand on grimpait. La deuxième, ça a très bien marché. Et les photos de Ian étaient géniales. Elles montraient ce qui me frustrait beaucoup de perdre à chaque fois que je faisais une peinture : la performance, l’ambiance, des éléments forts qui ne peuvent pas être ressentis juste en observant la fresque.

Ian Dykmans : J’ai un truc lié à la peur et à l’adrénaline que j’ai développé à travers la pratique du skate et qui fait que je me suis senti très vivant en prenant les photos de Vincent. J’ai l’impression que d’avoir cette adrénaline pour faire les photos, ça permet d’être à 100% concentré. Quand Vincent peint, je vis la fresque en même temps que lui. C’est étonnant de le voir travailler. Au début, on ne voit pas ce qu’il peint, puis il met une touche en plus et tout à coup, la fresque apparaît.

C’est un peu comme le processus de révélation que vous utilisez dans vos photos, toutes argentiques et sur du papier ancien.

Dykmans : J’utilise la technique lith, qui fonctionne avec le développement infectieux : sur la photo apparaît d’abord une image complètement laiteuse, plate, et puis un point arrive - on ne sait pas si ce sera à droite ou à gauche - et ça se développe de plus en plus vite. C’est un processus très fragile, difficile à contrôler. Je ne sais jamais si ça va être réussi ou pas. Comme Vincent quand il arrive sur un mur. Peut-être qu’il va commencer à pleuvoir, qu’un voisin va le voir... Il y a cette précarité. La seule différence, c’est que mes photos, réalisées en qualité d’archivage, vont durer 100 ans. S’ils ne sont pas effacés, les graffitis de Vincent peuvent durer 10 ans, peut-être 20 maximum.

(© Ivan Put)

Glowinski : Une partie de l’œuvre est faite pour être vue le lendemain dans la ville, mais il y en a une autre faite pour être imprimée sur la photo de Ian. Surtout que je sais que ses photos vont exister plus longtemps que le graffiti, qui va s’effilocher, disparaître au karcher, se perdre dans des photos numériques sur Internet. Pour moi, les photos de Ian constituent vraiment une partie de l’œuvre. Et puis on a une sorte d’univers commun : l’obscurité. Peindre la nuit et développer les photos dans une cave. Dans l’apparition de l’image, il y a un côté fantomatique. La photo, si on la laisse trop longtemps dans le révélateur, elle brûle. On retrouve ça dans le dessin en rue, où il n’y a pas vraiment de possibilité de retoucher, on voit tous les traits tracés. C’est une espèce d’équilibre qui demande beaucoup de concentration pour que le dessin apparaisse sans cramer. Si on ne met pas assez d’information, il est trop esquissé. Si on en met trop, on se perd dans les détails.

Comment en êtes-vous venu à cette prise de risque inhérente aux fresque réalisées en rappel ?

Glowinski : J’ai commencé à Paris par du graffiti très classique, avec du lettrage, dans des endroits plutôt tranquilles, sans risque. Ce qui m’excitait beaucoup au début, c’était les grands immeubles abandonnés. Arriver dans une sorte de monde apocalyptique où tout est permis, où il y a encore des traces de vie... Ça m’a beaucoup ému. Et puis j’ai arrêté à peu près du jour au lendemain, je n’y trouvais plus mon compte. Alors j’ai commencé à suivre des cours de dessin pour rentrer dans une école d’art. Et très naturellement, les dessins que je faisais dans mes carnets, je les ai mis dans la rue. Au départ, c’était des papiers collés. C’est assez inoffensif, ça va vite, ça permet d’intervenir n’importe où. Mais le problème, c’est que l’image est prête à l’avance et moi je voulais essayer d’occuper l’espace au mieux, adapter les œuvres à la surface où il y a toujours des fenêtres murées, des portes, une trace d’architecture... Alors j’ai réalisé des pochoirs de cages thoraciques, de crânes, de vertèbres, de tibias... et je composais sur place, comme une marionnette. Avec cette activité qui prenait peu de risque, j’ai commencé me sentir de plus en plus à l’aise, à voir que je pouvais prendre du temps sans avoir de remarques de voisins ou de la police.

Glowinski : Une partie de l’œuvre est faite pour être vue le lendemain dans la ville, mais il y en a une autre faite pour être imprimée sur la photo de Ian. Surtout que je sais que ses photos vont exister plus longtemps que le graffiti, qui va s’effilocher, disparaître au karcher, se perdre dans des photos numériques sur Internet. Pour moi, les photos de Ian constituent vraiment une partie de l’œuvre. Et puis on a une sorte d’univers commun : l’obscurité. Peindre la nuit et développer les photos dans une cave. Dans l’apparition de l’image, il y a un côté fantomatique. La photo, si on la laisse trop longtemps dans le révélateur, elle brûle. On retrouve ça dans le dessin en rue, où il n’y a pas vraiment de possibilité de retoucher, on voit tous les traits tracés. C’est une espèce d’équilibre qui demande beaucoup de concentration pour que le dessin apparaisse sans cramer. Si on ne met pas assez d’information, il est trop esquissé. Si on en met trop, on se perd dans les détails.

Comment en êtes-vous venu à cette prise de risque inhérente aux fresque réalisées en rappel ?

Glowinski : J’ai commencé à Paris par du graffiti très classique, avec du lettrage, dans des endroits plutôt tranquilles, sans risque. Ce qui m’excitait beaucoup au début, c’était les grands immeubles abandonnés. Arriver dans une sorte de monde apocalyptique où tout est permis, où il y a encore des traces de vie... Ça m’a beaucoup ému. Et puis j’ai arrêté à peu près du jour au lendemain, je n’y trouvais plus mon compte. Alors j’ai commencé à suivre des cours de dessin pour rentrer dans une école d’art. Et très naturellement, les dessins que je faisais dans mes carnets, je les ai mis dans la rue. Au départ, c’était des papiers collés. C’est assez inoffensif, ça va vite, ça permet d’intervenir n’importe où. Mais le problème, c’est que l’image est prête à l’avance et moi je voulais essayer d’occuper l’espace au mieux, adapter les œuvres à la surface où il y a toujours des fenêtres murées, des portes, une trace d’architecture... Alors j’ai réalisé des pochoirs de cages thoraciques, de crânes, de vertèbres, de tibias... et je composais sur place, comme une marionnette. Avec cette activité qui prenait peu de risque, j’ai commencé me sentir de plus en plus à l’aise, à voir que je pouvais prendre du temps sans avoir de remarques de voisins ou de la police.

(© Ian Dykmans)

J’ai ensuite mis le collage de côté et j’ai commencé à peindre à main levée. Je me baladais la journée à Paris, je voyais un mur qui me plaisait, je regardais dans mon carnet pour voir lequel de mes dessins pouvait s’adapter et je le reproduisais. Bientôt, je n’ai plus eu besoin de carnet. Et puis je suis arrivé à Bruxelles, pour étudier à La Cambre. Ici, les espaces à l’abandon sont gigantesques, beaucoup plus grands qu’à Paris. Bruxelles, c’est en chantier et ça me convenait bien. Mes œuvres se sont vraiment épanouies par rapport à Paris, elles ont pris de l’ampleur. Je pense que c’est la ville qui a donné ce souffle. Mais je me suis rendu compte que contrairement à Paris, je ne pouvais pas travailler de jour à Bruxelles. Du coup j’ai commencé à travailler la nuit, avec comme conséquence une attitude plus en marge, « vandale ». Du coup, quitte à être de ce côté-là, beaucoup plus de choses m’étaient permises. Si je pouvais peindre cet immeuble abandonné la nuit, pourquoi ne pas peindre un immeuble normal ? Je voulais intervenir sur des endroits bien vivants et toujours plus visibles. C’est une sorte de challenge en permanence, je cherchais la difficulté. Dans ce cadre-là, le rappel s’est imposé. Je ne connaissais pas la technique. Au début, j’ai regardé dans un magazine d’escalade. J’ai peint l’éléphant de la Bibliothèque royale avec un ami qui s’y connaissait un peu. On a utilisé le rappel, pas pour peindre mais pour accéder au mur. Ma première fresque peinte en rappel, c’était avec Ian : le renard de la Cité Administrative. Ça m’arrive très souvent de m’y reprendre à deux fois sur un endroit, d’arriver sur place, d’avoir une première frayeur, de me dire que je ne peux pas et de repartir. Après, en mûrissant le vertige, je me dis que je sais à quoi je m’expose et j’y vais. Je suis très sensible au vertige, c’est chaque fois une espèce de confrontation à des peurs fortes et précises.

J’ai ensuite mis le collage de côté et j’ai commencé à peindre à main levée. Je me baladais la journée à Paris, je voyais un mur qui me plaisait, je regardais dans mon carnet pour voir lequel de mes dessins pouvait s’adapter et je le reproduisais. Bientôt, je n’ai plus eu besoin de carnet. Et puis je suis arrivé à Bruxelles, pour étudier à La Cambre. Ici, les espaces à l’abandon sont gigantesques, beaucoup plus grands qu’à Paris. Bruxelles, c’est en chantier et ça me convenait bien. Mes œuvres se sont vraiment épanouies par rapport à Paris, elles ont pris de l’ampleur. Je pense que c’est la ville qui a donné ce souffle. Mais je me suis rendu compte que contrairement à Paris, je ne pouvais pas travailler de jour à Bruxelles. Du coup j’ai commencé à travailler la nuit, avec comme conséquence une attitude plus en marge, « vandale ». Du coup, quitte à être de ce côté-là, beaucoup plus de choses m’étaient permises. Si je pouvais peindre cet immeuble abandonné la nuit, pourquoi ne pas peindre un immeuble normal ? Je voulais intervenir sur des endroits bien vivants et toujours plus visibles. C’est une sorte de challenge en permanence, je cherchais la difficulté. Dans ce cadre-là, le rappel s’est imposé. Je ne connaissais pas la technique. Au début, j’ai regardé dans un magazine d’escalade. J’ai peint l’éléphant de la Bibliothèque royale avec un ami qui s’y connaissait un peu. On a utilisé le rappel, pas pour peindre mais pour accéder au mur. Ma première fresque peinte en rappel, c’était avec Ian : le renard de la Cité Administrative. Ça m’arrive très souvent de m’y reprendre à deux fois sur un endroit, d’arriver sur place, d’avoir une première frayeur, de me dire que je ne peux pas et de repartir. Après, en mûrissant le vertige, je me dis que je sais à quoi je m’expose et j’y vais. Je suis très sensible au vertige, c’est chaque fois une espèce de confrontation à des peurs fortes et précises.

Comment faites-vous pour peindre avec si peu de recul ?

Glowinski : J’ai souvent des points de repère. Avec les bâches d’échafaudage, par exemple, c’est vraiment un agrandissement au carreau. Je me repère par rapport aux fenêtres, aux étages, aux marques sur les murs, mais aussi avec mon corps. La hauteur de mon corps et l’envergure de mes bras me servent d’unités de mesure. Il y a aussi la mémoire du mouvement. Mon corps bouge à l’intérieur du dessin. C’est d’ailleurs un travail que je développe dans un spectacle où c’est vraiment mon corps qui dessine (Méduses, une performance à voir en septembre au KVS, NDLR). Le dessin n’est pas extérieur à moi, avec mon bras qui viendrait tracer : c’est tout mon corps qui suit la forme. Pour me repérer sur le mur, je fais des petites répétitions mentales avant de partir, comme la répétition d’une chorégraphie. Le dessin, je le fais aussi plusieurs fois au pinceau, avec de légères variations. Je répète le même motif, pour le connaître par cœur, pour le faire changer, pour qu’il se passe quelque chose.

Dykmans : C’était très beau d’arriver chez Vincent avant d’aller faire une fresque et de voir dans son atelier toute une série de dessins, un mur rempli de ce foisonnement de ce même motif qui le travaillait.

Et pourquoi les animaux ?

Glowinski : Je ne sais pas comment je choisis les sujets mais je peux peut-être savoir comment je ne les choisis pas. Et je fuis en tout cas tout ce qui est de l’ordre du code social. C’est comme si, peut-être par élimination, je choisissais des sujets qui se rattachent le moins possible à une construction mentale humaine. Je n’utilise pas de logos, pas de lettres, pas de symboles. Je n’ai jamais dessiné de table, de chaise, de voiture... Qu’est-ce qu’il reste ? Les animaux, la nature. C’est aussi dans les musées d’histoire naturelle que j’ai commencé à dessiner en autodidacte, et ça a certainement beaucoup influencé mon imaginaire. Il y a aussi une sorte de rapport mystique : peindre ces fresques, c’est faire exister des créatures. C’est un peu dangereux de m’avancer dans ces analyses-là, mais je suis sûr qu’il y a quelque chose de l’ordre de la protection : faire sortir un mal de soi et aller le poser ailleurs. Si on représente la mort ici, la mort ne sera pas là. Si on représente la chute, c’est pour se protéger de la chute. Je pense qu’il y a une sorte de mythologie, de croyance. Je n’ai jamais fait deux fois la même créature, ça ne servirait à rien. Ce n’est pas un logo. Ce n’est pas un signe, c’est un singe.

IAN DYKMANS & VINCENT GLOWINSKI: BONOM, LE SINGE BOITEUX • 24/1 > 22/3, ma/lu/Mo > za/sa/Sa, 11 > 18.30, gratis/gratuit/free, L’iselp, boulevard de Waterloolaan 31B, Brussel/Bruxelles, 02-504.80.70, iselp.be

Glowinski : J’ai souvent des points de repère. Avec les bâches d’échafaudage, par exemple, c’est vraiment un agrandissement au carreau. Je me repère par rapport aux fenêtres, aux étages, aux marques sur les murs, mais aussi avec mon corps. La hauteur de mon corps et l’envergure de mes bras me servent d’unités de mesure. Il y a aussi la mémoire du mouvement. Mon corps bouge à l’intérieur du dessin. C’est d’ailleurs un travail que je développe dans un spectacle où c’est vraiment mon corps qui dessine (Méduses, une performance à voir en septembre au KVS, NDLR). Le dessin n’est pas extérieur à moi, avec mon bras qui viendrait tracer : c’est tout mon corps qui suit la forme. Pour me repérer sur le mur, je fais des petites répétitions mentales avant de partir, comme la répétition d’une chorégraphie. Le dessin, je le fais aussi plusieurs fois au pinceau, avec de légères variations. Je répète le même motif, pour le connaître par cœur, pour le faire changer, pour qu’il se passe quelque chose.

Dykmans : C’était très beau d’arriver chez Vincent avant d’aller faire une fresque et de voir dans son atelier toute une série de dessins, un mur rempli de ce foisonnement de ce même motif qui le travaillait.

Et pourquoi les animaux ?

Glowinski : Je ne sais pas comment je choisis les sujets mais je peux peut-être savoir comment je ne les choisis pas. Et je fuis en tout cas tout ce qui est de l’ordre du code social. C’est comme si, peut-être par élimination, je choisissais des sujets qui se rattachent le moins possible à une construction mentale humaine. Je n’utilise pas de logos, pas de lettres, pas de symboles. Je n’ai jamais dessiné de table, de chaise, de voiture... Qu’est-ce qu’il reste ? Les animaux, la nature. C’est aussi dans les musées d’histoire naturelle que j’ai commencé à dessiner en autodidacte, et ça a certainement beaucoup influencé mon imaginaire. Il y a aussi une sorte de rapport mystique : peindre ces fresques, c’est faire exister des créatures. C’est un peu dangereux de m’avancer dans ces analyses-là, mais je suis sûr qu’il y a quelque chose de l’ordre de la protection : faire sortir un mal de soi et aller le poser ailleurs. Si on représente la mort ici, la mort ne sera pas là. Si on représente la chute, c’est pour se protéger de la chute. Je pense qu’il y a une sorte de mythologie, de croyance. Je n’ai jamais fait deux fois la même créature, ça ne servirait à rien. Ce n’est pas un logo. Ce n’est pas un signe, c’est un singe.

IAN DYKMANS & VINCENT GLOWINSKI: BONOM, LE SINGE BOITEUX • 24/1 > 22/3, ma/lu/Mo > za/sa/Sa, 11 > 18.30, gratis/gratuit/free, L’iselp, boulevard de Waterloolaan 31B, Brussel/Bruxelles, 02-504.80.70, iselp.be

BONOM : VIE, MORT & RENAISSANCE

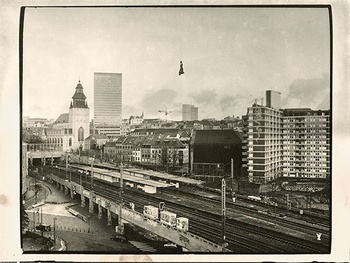

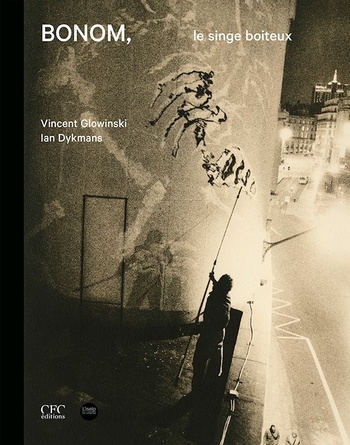

« Ce livre est un récit par l’image. C’est plus proche d’une bande dessinée que d’un livre d’art, sauf qu’il n’y a pas de petites cases », explique Adrien Grimmeau, commissaire de l’expo présentée à L’iselp et auteur de la postface du livre en question : Bonom, le singe boiteux, signé par Vincent Glowinski, alias Bonom, et Ian Dykmans. Et quand on voit sur les photos Bonom, suspendu par un fil, flotter au milieu des airs, semblant descendre sur la ville (voir ci-contre, p.8), ou observant la cité accroupi sur un toit, un parallèle évident avec le monde des comics vient à l’esprit : Bonom, sorte de Spider-Man bien réel évoluant sur les hauteurs de Bruxelles. Héros adoré par les uns, haï et poursuivi par les autres, semant ici et là non des toiles mais des fresques, menant une double vie, côtoyant la mort, mourant lui-même lorsque son masque est arraché… et puis finalement pas si mort que ça, et de retour pour un nouvel épisode de la saga.

L’ouvrage n’est pas le catalogue de l’exposition, même si on y retrouve de nombreux dessins et photographies présentés aux cimaises de L’iselp. Une belle plongée dans les entrailles du Singe, qui lève une partie du voile tout en nimbant le mythe d’une brume mystérieuse.

Bonom, le singe boiteux - Vincent Glowinski et Ian Dykmans, postface : Adrien Grimmeau,

« Ce livre est un récit par l’image. C’est plus proche d’une bande dessinée que d’un livre d’art, sauf qu’il n’y a pas de petites cases », explique Adrien Grimmeau, commissaire de l’expo présentée à L’iselp et auteur de la postface du livre en question : Bonom, le singe boiteux, signé par Vincent Glowinski, alias Bonom, et Ian Dykmans. Et quand on voit sur les photos Bonom, suspendu par un fil, flotter au milieu des airs, semblant descendre sur la ville (voir ci-contre, p.8), ou observant la cité accroupi sur un toit, un parallèle évident avec le monde des comics vient à l’esprit : Bonom, sorte de Spider-Man bien réel évoluant sur les hauteurs de Bruxelles. Héros adoré par les uns, haï et poursuivi par les autres, semant ici et là non des toiles mais des fresques, menant une double vie, côtoyant la mort, mourant lui-même lorsque son masque est arraché… et puis finalement pas si mort que ça, et de retour pour un nouvel épisode de la saga.

L’ouvrage n’est pas le catalogue de l’exposition, même si on y retrouve de nombreux dessins et photographies présentés aux cimaises de L’iselp. Une belle plongée dans les entrailles du Singe, qui lève une partie du voile tout en nimbant le mythe d’une brume mystérieuse.

Bonom, le singe boiteux - Vincent Glowinski et Ian Dykmans, postface : Adrien Grimmeau,

Coédition CFC-Éditions - L’iselp, 208 P., €39 (€30 à L’iselp et chez Quartiers Latins)

Read more about: Expo

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.